“E’ difficile esagerare l’importanza della Galleria Farnese (…) testo di fondazione di una nuova stagione dell’arte italiana, vero incunabolo del Barocco e sorta di accademia della pittura europea fino all’Ottocento”

Tomaso Montanari Tweet

In questo articolo ti parlerò di un artista rivoluzionario, spesso e volentieri ingiustamente messo in secondo piano nelle narrazioni sulla storia dell’arte:

- Annibale Carracci

e del suo massimo capolavoro:

- gli affreschi della Galleria Farnese

Un bolognese in cammino

Annibale Carracci nasce a Bologna nel 1560 e vive in questa città gran parte della sua vita, prima del trasferimento a Roma.

Ma Annibale è anche un pittore itinerante e nel corso del tempo si alimenta in lui il desiderio di osservare e studiare i suoi illustri predecessori. Per questo si reca spesso a Parma, dove si confronta con Correggio, oppure a Venezia, dove guarda con ammirazione i rivoluzionari della pittura tonale.

Vive e opera in un ambiente molto fervido ed ha la fortuna di avere in famiglia altri due pittori di un certo calibro: il fratello maggiore Agostino Carracci e il cugino Ludovico Carracci.

I tre intorno al 1580 fondano quella che è considerata ancora oggi, in assoluto, la prima scuola di arte dell’era moderna; dopo vari ripensamenti la chiamano Accademia degli Incamminati, proprio per sottolineare il cammino di crescita che ogni artista è destinato a intraprendere per raggiungere la consapevolezza dei propri mezzi espressivi.

Perché l’Accademia dei Carracci è una scuola d’arte e non una semplice bottega dove andare a farsi le ossa?

Perché in questa scuola oltre ad insegnare le tecniche pittoriche (con particolare attenzione alle riproduzioni dal vero), si educavano gli allievi anche ad altre discipline, come la letteratura, la filosofia, la musica, la geometria.

Con questa innovazione, i Carracci si affrancano definitivamente dall’idea medievale dell’artista-artigiano e pongono sul palcoscenico della storia la figura dell’artista-intellettuale che oltre alle capacità pratiche deve avere conoscenze teoriche solide e amplissime.

L'invenzione del Barocco: gli affreschi della Galleria Farnese

Quando Annibale Carracci arriva a Roma nel 1595 finalmente ha l’occasione di completare la propria formazione artistica, a cui da sempre dedica estrema cura.

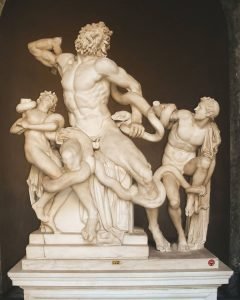

Qui ha modo di confrontarsi con la tradizione pittorica toscana e romana, studiando da vicino la Cappella Sistina e le Stanze Vaticane. Tutta la grande produzione dei maestri “italiani” è ormai presente e ribolle nella testa di Annibale: da Correggio e Tiziano a Michelangelo e Raffaello.

E’ giunto il momento di portare linfa vitale nella scena artistica della città eterna, all’epoca abbastanza tramortita.

Tramite lo studio e la critica reinterpretazione del classicismo dei maestri, il bolognese entra in polemica aperta con l’ingessata e accademica scena tardo-manierista imperante in città, ancora fortemente immobilizzata nella ricerca del presunto bello ideale.

Su incarico del cardinale Odoardo Farnese – tra il 1598 e il 1600 – il Carracci può subito tradurre in linguaggio artistico le nuove idee, affrescando in maniera magistrale la volta della Galleria all’interno del palazzo della nobile famiglia: Palazzo Farnese appunto.

Il complesso e articolato tema iconografico degli affreschi della volta della Galleria ha come filo conduttore l’Amore degli Dei.

Nei vari riquadri della composizione c’è praticamente l’intero Olimpo greco-romano raffigurato in effusioni sentimentali; il tutto è inquadrato in una eterogenea ed illusoria struttura architettonica aperta in prospettiva sul cielo azzurro.

Al centro della volta, come se fosse un quadro appeso al soffitto con tanto di cornice, puoi osservare l’affresco più grande e più complesso: il Trionfo di Bacco e Arianna.

Arianna, figlia del re cretese Minosse, è stata appena abbandonata da Teseo. Il gesto appare quasi inspiegabile perché la giovane donna, con il suo provvidenziale filo, ha permesso all’eroe ateniese di venir fuori dal labirinto dove costui ha appena ucciso il Minotauro. La disperazione della fanciulla arriva alle orecchie del dio Bacco che, precipitatosi sull’isola dove Arianna è stata abbandonata, rimane profondamente turbato dalla somma bellezza della donna da decidere di sposarla immediatamente.

L’affresco di Annibale descrive in maniera mirabile questo tema mitologico e i due personaggi principali sono circondati da una moltitudine di satiri e menadi; alla testa del corteo non può mancare Silèno – il vecchio satiro fedele a Bacco – in sella ad un asino.

Con questi affreschi maestosi, forse Annibale Carracci non inventa il Barocco ma sicuramente anticipa alcuni archetipi della nuova stagione artistica.

Vediamo in che modo.

Ritroviamo almeno tre elementi che diventeranno poi dei paradigmi durante il Barocco e tramite cui il pittore bolognese sostanzialmente va oltre il tardo-manierismo:

- il recupero della tradizione “italiana”: in una composizione di gusto classicista, il Carracci fonde le suggestioni dei vari maestri dal tonalismo di Tiziano alla grazia del Correggio per finire con i corpi scultorei quasi michelangioleschi;

- l’illusionismo prospettico: gli affreschi sono immaginati in una architettura dipinta, una loggia balaustrata che corre lungo tutto il perimetro della galleria, mentre la volta tende a smaterializzarsi grazie al sapiente uso della prospettiva che si apre e si espande verso il cielo azzurro;

- lo studio del naturale: pur ritraendo un tema mitologico, la rappresentazione dei corpi abbandona il modello della bellezza ideale e si incanala verso una bellezza più terrena, lanciata verso la raffigurazione dal vero.

L’incontro con Caravaggio

Ci troviamo sempre a Roma.

Siamo giunti a cavallo del nuovo secolo, tra il 1600 e il 1601.

Per dipingere le tele della sua cappella nella chiesa di Santa Maria del Popolo, Tiberio Cerasi, tesoriere generale della Camera Apostolica, assolda quelli che sono considerati gli astri nascenti della pittura romana, malgrado nessuno dei due sia romano di nascita.

Il nostro Annibale Carracci, il bolognese famoso in città, e il lombardo Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, il pittore maledetto per eccellenza.

Nella cappella Cerasi Caravaggio e Carracci si scrutano, si osservano diligentemente e si fronteggiano.

Interpretando nel migliore dei modi lo spazio a loro disposizione, in un ambiente limitato come quello di una cappella, i due pittori fanno letteralmente vivere i loro quadri e le figure che abitano in essi: la scena non si svolge più in maniera piatta sul fondo della tela ma viene incontro agli spettatori, e l’effetto dinamico proprio del barocco emerge con forza, specie se provi ad osservare le tele da un punto di vista privilegiato.

Nelle opere del Merisi (la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo), poste sui due lati della cappella, l’effetto scenico è garantito dalla vista fortemente scorciata che si offre al visitatore: soltanto mettendo piede sulla soglia della cappella ci accorgiamo della presenza dei due quadri, essendo questi posti in diagonale rispetto a noi che osserviamo.

Al contrario, l’Assunzione di Maria (1601) di Annibale Carracci si gode nella sua pienezza se intraprendi un percorso diretto e frontale: l’opera è visibile già dall’ingresso in chiesa, e il cammino visivo dal fondo della chiesa verso la pala prosegue ed è esaltato dal moto dinamico ascendente che permea l’intera opera del bolognese.

Un uomo dall'animo melanconico

Fin qui l’artista Carracci: un pittore affermato e famoso in vita, fondamentale nello sviluppo della storia dell’arte, autore del suntuoso affresco che segna, con buona approssimazione, la nascita della stagione del Barocco.

Ma l’uomo Annibale?

L’uomo Annibale non è così sicuro di sé come l’artista Carracci. Anzi.

Hai di fronte un animo melanconico e fortemente inquieto, che seppur capace di imprimere sulla tela un dinamismo pieno di vita, non può che arrendersi quando la depressione, puntualmente, bussa alla sua porta.

Ha subìto una grande delusione Annibale Carracci.

Per una sorta di legge del contrappasso, l’inizio della fine è legato proprio alla realizzazione della sua opera massima, o almeno questo è quello che alcuni biografi del tempo ci hanno tramandato.

Sembra che dopo aver terminato gli affreschi della Galleria, il Cardinale Odoardo Farnese gli abbia offerto una cifra così irrisoria che il pittore bolognese se ne ebbe tanto a male da cadere in uno stato di inattività perenne accompagnato da crisi depressive.

Il medico e scrittore Giulio Mancini, contemporaneo del Carracci, così descrive lo stato mentale di Annibale Carracci: “fu soprapreso da una estrema malinconia accompagnata da una fatuità di mente e di memoria che non parlava né si ricordava, con pericolo di morte subitanea”.

Oggi non sappiamo dire con certezza se sia stata questa la causa che rese fragile lo spirito di Annibale Carracci.

E’ certo che egli a partire dal 1605, malgrado la fama raggiunta, non lavorò praticamente mai più.

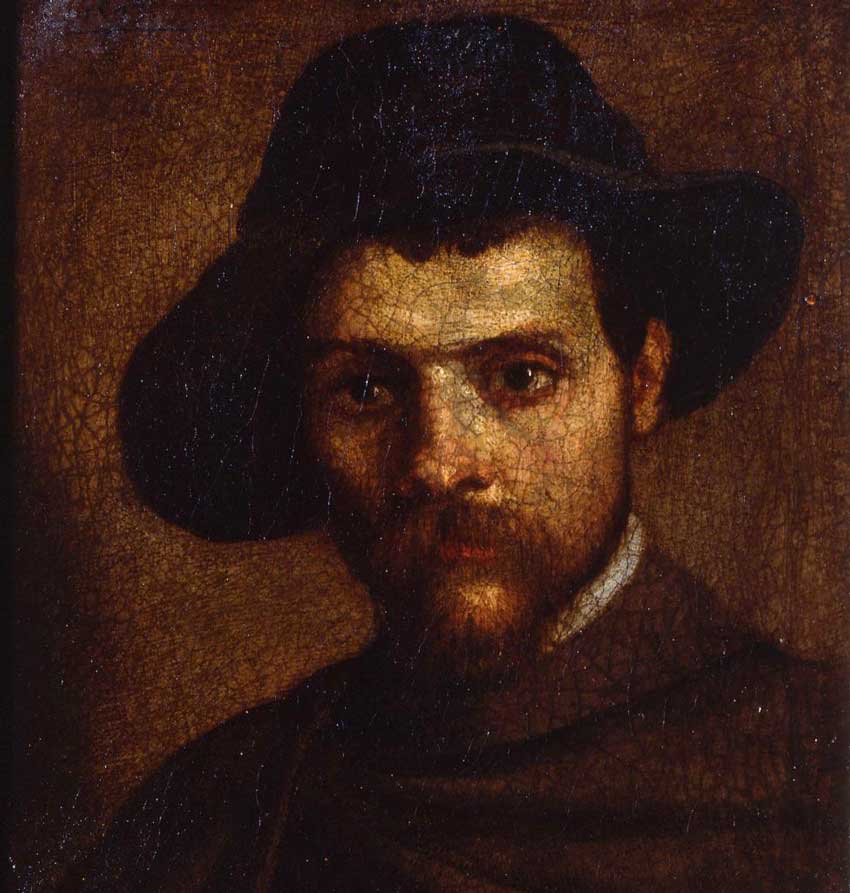

Proprio come per Caravaggio, anche per Annibale Carracci all’impatto rivoluzionario esercitato sulla pittura e sulla storia dell’arte fece da contraltare una fine tragica e angosciosa: mentre il lombardo – colto da febbre malarica – moriva braccato e fuggiasco nel 1610, il bolognese si spegneva l’anno prima, nel 1609, in preda alla forte depressione che quasi ci sembra di intravedere nello sguardo intenso e negli occhi melanconici del suo autoritratto all’età di 33 anni.